Patrick Chamoiseau

Tradução Raquel Camargo

Aqui vai a história do negro Yé, que Lafcadio Hearn escutou. Ô, Yé, era realmente um negro de má qualidade, todo cheio de defeitos. Preguiçoso, fugia do trabalho no campo dos békés, de seus engenhos de açúcar e até de seus moinhos. Voraz, detestava as fomes impostas por sua situação, e era uma boca aberta que ele arrastava por toda parte, farejando um gosto para sentir, uma mordida para dar. Ele tinha uma negra infeliz com coração de ovelha, isto é, resignada, que o levou à miséria com uma penca de filhos. Todos juntos, ao longo dos dias do Bom deus, davam nós nos cipós amargos da fome. Mais de um feitor quis contratá-los como cortadores de cana, como condutores das charretes que levavam à usina ou para não sei qual outra ventura em que os pretos dessa terra afogavam sua existência. Mas esse cachorro do Yé adorava sua liberdade. Sua esposa e seus filhos, ainda mais. Apesar da má sorte, eles mantinham a cabeça erguida e um olho no horizonte. Ô desgraça! Yé havia sido vítima de uma maldição, depois de uma disputa que acabou mal com os cupins-de-madeira no tempo em que estes atravessavam os matagais em grandes procissões, cantarolando:

Baron, baron, tonton tolomba lomba Azon zon zon: ba li koté kian kian kian.

Os cupins-de-madeira eram bichos bons. Não torturavam ninguém, detestavam ver sofrimento. Mas não eram muito inclinados a trocas, por isso mesmo, não convidavam ninguém para as festanças de lua cheia que organizavam todos os anos para eles próprios. Yé, nessa época criança e já muito voraz, os seguiu. Espremido debaixo das folhas, ele acompanhou a procissão até o fundo da floresta, lá onde a floresta fervilha madeira após madeira. Os cupins-de-madeira não sendo dados à correria, Yé viu de longe o clarão da festança, espichou a perna e chegou antes deles. Enquanto a procissão contornava raízes, fungos e cogumelos, Yé, já no local, comeu todo o comer, cantando o cantado deles:

Baron, baron, tonton tolomba lomba Azon zon zon: ba li koté kian kian kian.

Ora, os cupins-de-madeira não brincavam em matéria de comer. Vendo que só havia sobrado madeira na festança (e, aliás, desde essa época, eles não têm mais do que isso), ergueram juntos seus vinte e sete mil traseiros numa maldição unânime, dessas que sempre chegam, mas sem nunca se apressar. Apesar do imenso ódio, do estômago amargurado com migalhas de madeira seca, eles retornaram em sua lenta procissão, andando bem devagar e cantarolando baixinho:

Baron, baron, tonton tolomba lomba Azon zon zon: ba li koté kian kian kian.

O tempo passou, mas a maldição (cadela de olfato apurado impossível de despistar) seguiu Yé com a intenção de alcançá-lo em plena flor da idade de homem. Foi assim a história. Como todo dia, nosso homem rondava a floresta em busca de alguma galinha selvagem, de um gambá adormecido, de algum inhame com sabor de liberdade. Em resumo, buscava uma oportunidade para dentes bons e estômago vazio. Ele escutou: tak! tak! tak tak tak...! Escutou novamente: tak tikitak tak...! Pequenas explosões ou talvez peidos enormes. Esticando o olhar, distinguiu no centro de uma clareira uma espécie de existência indefinível, feita de couro, de carnes moles e de acaju reluzente. A coisa, sentada de frente a uma fogueira, assava um punhado de caracóis cujas conchas sob a chama, como num rosário, se quebravam uma a uma. Yé esfregou os olhos: reviu o mesmo troço. Uma espécie de coisa de silhueta vagamente humana, espessa como um tronco de fruta-pão e devoradora nostálgica de impressionantes punhados de carninhas assadas. O cheiro era bom: Yé se surpreendeu (sem esforço) com água na boca. Alongando o olhar, percebeu que a coisa não tinha pálpebras nem mesmo o coco dos olhos. Ele se aproximou do inverossímil espetáculo: os caracóis grelhados, passados num molho de pimenta, estalavam sobre uma língua que os devorava flapt...! Yé, sem dar atenção às enormes narinas que vibravam com os cheiros (portanto, com o seu também), estendeu a mão por cima das brasas, pegou um caracol, depois outro, depois outro. Com seu dente bem treinado, logo comeu tão rápido e tanto quanto a coisa.

Chegou o momento da última concha. Yé quis pegá-la antes de dar no pé, mas uma pinça o apertou pelo colarinho. A coisa gritou: “Por deus! Peguei você, agora você me pertence”. Na maior tranquilidade, ela se empoleirou sobre os ombros de Yé, ordenando-lhe: “Me leve para sua casa”. Há dias difíceis: a esposa e os filhos, avistando-o de longe, pensaram que Yé carregava um bom quarto de boi. Dançaram antes da hora e até sem música, os dentes reluzentes do rorejar das fomes. Uma visão precisa da cena os levou à debandada. Os filhos se esconderam embaixo dos estrados, à sombra dos cordões, por trás das teias de aranha (ô, o magrinho sabe se esconder...!). Já a mamã foi para trás da porta tal o cabo de vassoura. A coisa se alojou num canto do casebre. Só se mexia nas raras horas de um comer. A família Yé ficou raquítica, e mais que isso. Se nosso homem trouxesse uma asa de sombria, um rabo de cabrito, uma fruta-pão bem amarela, uma batata pálida ou uma cabeça de pão seco, a coisa, como que adormecida, os deixava sentar à mesa, dividir a pechincha entre seus pratinhos e depois, antes da menor das garfadas, ela lhes soprava na cara. Sopro mágico que os deixava petrificados, inconscientes, imóveis. Então a coisa montava na mesa, devorava as pequenas porções, aliviava o bucho em cada prato, depois os acordava, ordenando: “Engulam isso!”. E a família ingurgitava todo aquele resto, ô me deixem chorar...!

Isso durou as estações da tangerina e da pinha. Yé, sua esposa e seus filhos apresentavam todos os sinais de saúde deteriorada: espinhas, manchas, pústulas. Eles dormiam mal, pois, à noite, os roncos da coisa sacudiam o casebre, descolavam as telhas. Um dia, sem poder mais com aquilo, a mamã disse a Yé: “Ay wê Bondié, mandé’y an pawol, Vá ver o Bom deus e lhe peça conselho”. Naqueles tempos de outrora, o Bom deus não era senão um guarda rural do pântano, não havia concluído suas divindades e vivia entre nós. Ele se refugiava aos domingos num casebre de fibras de estrela, situado no mais denso dos matagais. Yé partiu ao seu encontro num bom horário de domingo. Caminhou a passos largos e chegou aos silêncios de um vapor cinza sobre uma esteira azulada. No centro, entre troncos luminosos, viu o casebre lunar. Antes de abrir a boca, o Bom deus (de toda parte e de parte nenhuma) lhe disse: “Anja sav sa ou lé, Já sei o que você quer”. E lhe revelou que a coisa era um demônio e que ele precisava descer de volta ao seu casebre sem comer nada no caminho e, lá chegando, preparar um jantar e depois gritar, quando o diabo acordasse:

Tam ni pou tam ni bè Tam ni pou tam ni bè!

O diabo, fé em deus, vai cair morto, frio. Yé repetiu essa palavra sagrada ao longo de todo o caminho: “Tam ni pou tam ni bè, tam ni pou tam ni bè...”. Sua velha amiga fome logo o deteve sob cachos de goiabas, à beira de ameixas verdes e guajurus que ele devorou instantaneamente. E, ao longo de toda a descida, nosso homem emporcalhou os dentes (e a memória) com as lambanças encontradas. No rio, empunhou um punhado de pitus e voltou ao seu casebre, exigindo um fricassé com um ar de confiança. Quando os pratos ficaram prontos, o diabo (pois se não era ele, era uma espécie dele) se levantou como de costume. Já ia lhes soprar na cara quando Yé, arrogante, gritou:

Ann toké dyab la kagnan!

O que, naturalmente, não produziu o menor efeito. O diabo lhes soprou na cara, comeu os pitus, depois os acordou para que engolissem os dejetos de seu estômago. Em seguida, se deitou em concha num sono tranquilo no canto do casebre, ô me deixem chorar...! Sete vezes, sim, sete vezes, Yé subiu até o Bom deus, recebeu sua palavra, a perdeu no caminho em comilanças de frutas e veio berrar uma idiotice ao diabo que se acordava.

A mamã esticava os lábios, arrancava os cabelos. As crianças já não se livravam de uma tristeza choramingona. Por sorte, na penca de crianças, havia um pequenino, menos magro do que os outros pois mais astuto do que um rato. Chamavam-no de “Ti-fonté”. Era insolente e não tinha medo de nada, nem mesmo do diabo que, no entanto, ele nunca havia atacado, prova de sua esperteza. Vendo o desespero de sua mamã, ele pediu: “Kité’m désann dèhiè Papa, é manké mitanné sa, Me deixe seguir papai, vou resolver isso”. A mamã, que conhecia suas habilidades, aceitou a oferta. Yé, por sorte, vestia sob sol e chuva, de dia como de noite, uma roupa chamada lavalasse, enfeitada com grandes botões e bolsos largos desse jeito que lhe serviam para carregar os ganhos de suas andanças. Glufe! Ti-fonté se enfiou num desses bolsos logo antes de sua partida. Uma vez Yé diante do Bom deus, Ti-fonté apurou os ouvidos para ouvir a sua palavra. O Bom deus insultou Yé (naquele tempo, ele ainda se irritava) depois se deu o trabalho de soletrar lentamente:

Tam ni pou tam ni bè Tam ni pou tam ni bè!

Ti-fonté escutou bem, escutou tudo. Ele embrulhou essas palavras com todo o seu cérebro e pôs sobre elas um bom grão de memória. Umedeceu a língua para que as palavras soassem bem. O possível fim daquela desgraça fazia os seus olhos brilhar com as lágrimas frescas da alegria. Yé, por sua vez, força do hábito, colhia isso, colhia aquilo, identificava no caminho o local exato de uma folha de inhame, avaliava a maturidade de um cacho distante, marcava os troncos com sinais visíveis apenas para ele, em resumo, colocava em prática a arte de sobreviver que a sua amiga fome lhe havia ensinado. Chegando ao casebre, Ti-fonté logo saiu do bolso e disse à sua mãe: “Bagay là obidyòul! Tá tudo bem!”. Yé, por sua vez, tirou dos seus bolsos três guaiamuns e uma fruta-pão que, nessa situação, dariam um belo de um banquete. Tudo foi cozinhado, cada prato preenchido, o diabo então se remexeu e Yé começou a gritar:

Ann toké dyab la kagnan!

Ti-fonté também se pôs de pé e gritou:

Tam ni pou tam ni bè Tam ni pou tam ni bè!

O diabo pareceu receber um coco na cabeça. Ficou petrificado, tomado por convulsões, espumando pela boca. Eles o viram cambalear bambo, grunhir como os vulcões, depois cair duro, morto e já frio. Ô agora não choro mais...! A família Yé almoçou dançando ao redor do seu corpo, que logo inchou e começou a feder. Eles prenderam uma corda numa de suas protuberâncias e o arrastaram pelo terreno pedregoso que servia de jardim: apesar de todos os esforços, Yé nunca havia conseguido fazer nada germinar ali. Sob o sol, o diabo se tornou azul, depois violeta-banana, depois passou a exalar odores de répteis. Logo explodiu, espalhando-se pelo terreno pedregoso que, ali mesmo, como todos os penicos do quarto do diabo, se tornou mais que fértil. A própria região virou um jardim abençoado que foi batizada de Gros-morne: bastava pensar numa fruta para que uma árvore a fornecesse. Digo que Yé reencontrou ali, por si mesmo, o gosto pelo trabalho, esquecendo da fome, enquanto eu, logo eu, expulso dos engenhos de açúcar que não tinham mais açúcar, precisei recorrer a ele para aprender a sobreviver à fome. Ô como a vida é engraçada...

“Yé, senhor da fome” in Patrick Chamoiseau. Contos dos sábios crioulos. São Paulo, Ed. 34, 2025.

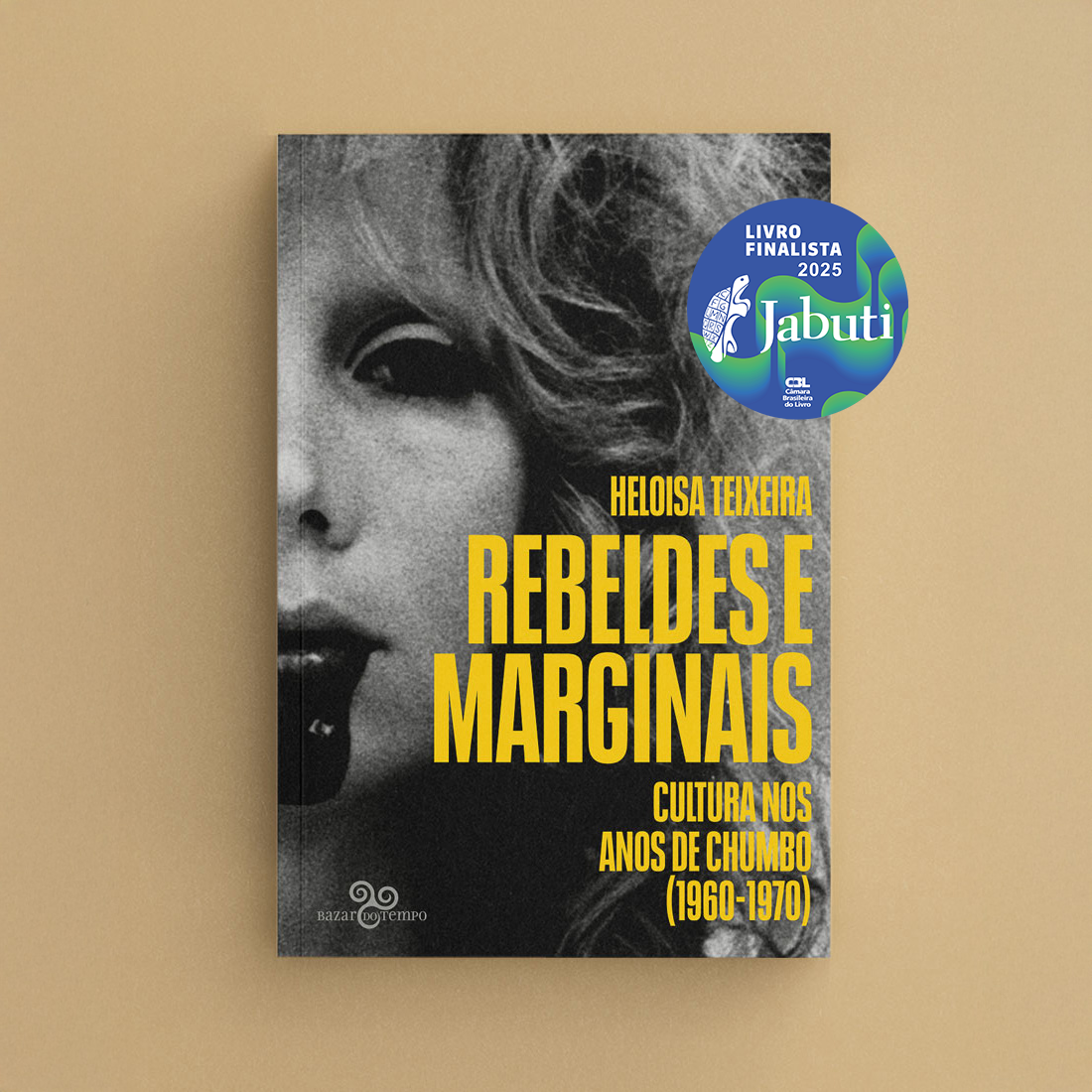

Raquel Camargo é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), com estágio doutoral na Sorbonne Université. Como tradutora, trabalha prioritariamente com literatura africana francófona e literatura contemporânea francesa, tendo traduzido, no Brasil, autores como Patrick Chamoiseau, Gaël Faye, Abdellah Taïa, Scholastique Mukasonga, David Diop, Françoise Vergès, Monique Wittig e Pauline Delabroy-Allard. Também atua como editora. Pela Bazar do Tempo traduziu o romance A dissociação, de Nadia Yala Kisukidi, com Mirella Botaro.