por Claudia Lamego

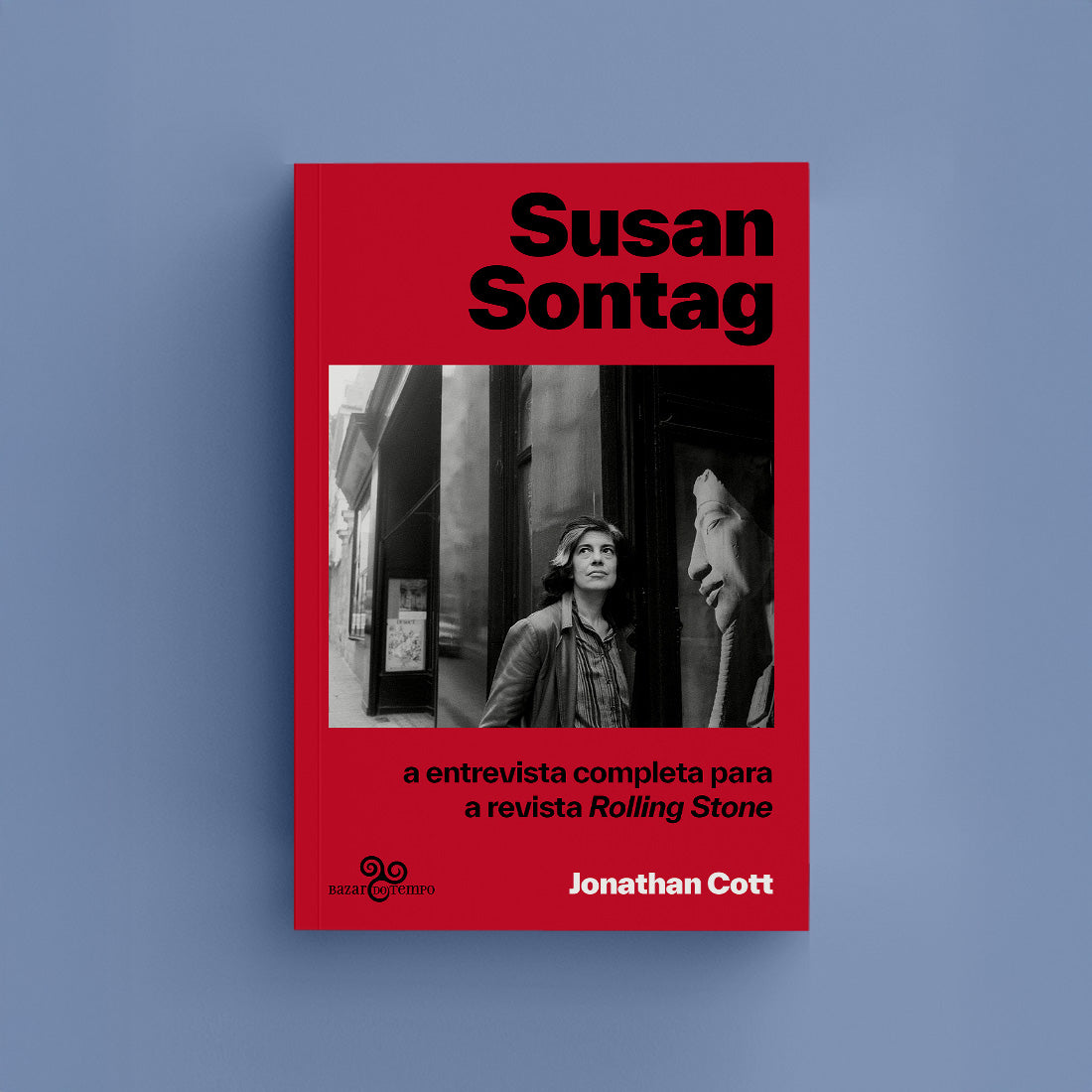

“Decidi escrever sobre fotografia porque a vejo como uma atividade central que reflete todas as complexidades, as contradições e os equívocos da nossa sociedade. O que acho interessante é que essa atividade, tanto de tirar quanto de olhar fotos, encapsula todas essas contradições”, afirma Susan Sontag ao jornalista Jonathan Cott, no livro A entrevista completa para a revista Rolling Stone. De todos os temas sobre os quais escreveu, entre literatura, teatro, política e psicanálise, o uso e a análise das imagens, incluindo aí também a pintura, são dos mais frequentes e abundantes em sua obra.

O livro editado pela Bazar do Tempo, com nova tradução de Paula Carvalho, é uma bela entrada ao mundo intelectual da autora, num momento em que ela revisitava, com o jornalista, vários momentos de sua vida e obra, após passar por uma cirurgia e um tratamento contra o câncer e de escrever Doença como metáfora. Nas três vezes em que se encontrou com o então editor da Rolling Stone, Sontag tinha recém-publicado o ensaio Sobre a fotografia. Esses dois livros, mais o livro de contos I, etcetera, são temas da conversa.

Antes do encontro com o jornalista, em 1968 ela havia viajado a Hanói, como parte de uma comissão de ativistas antiguerra do Vietnã do Norte e, duas décadas depois, Susan Sontag visitou Sarajevo, devastada por uma guerra que matou milhares e produziu imagens fotografadas e televisionadas do sofrimento da população. É a partir desta experiência que ela escreve um de seus ensaios mais contundentes: Diante da dor dos outros, no qual vai refletir se essas imagens podem estimular a repulsa à guerra ou, ao contrário, o ódio ao inimigo e a justificativa da mesma.

“De fato, há muitos usos para as inúmeras oportunidades oferecidas pela vida moderna de ver - à distância, por meio da fotografia - a dor de outras pessoas. Fotos de uma atrocidade podem suscitar reações opostas. Um apelo em favor da paz. Um clamor de vingança. Ou apenas a atordoada consciência, continuamente reabastecida por informações fotográficas, de que coisas terríveis acontecem”, escreve Sontag.

E reitera: “Por longo tempo algumas pessoas acreditaram que, se o horror pudesse ser apresentado de forma bastante nítida, a maioria das pessoas finalmente apreenderia toda a indignidade e a insanidade da guerra”.

Com sua crítica mordaz, a autora vai dizer que, graças aos “turistas profissionais e especializados conhecidos pelo nome de jornalistas”, toda a sociedade vai se transformar em espectadora de calamidades. E vai questionar como “algo construído” a consciência desse sofrimento. É um tema polêmico, que suscita mais questões do que respostas, como convêm a ensaístas e pensadoras como ela. É inescapável também tentar imaginar suas reações a nosso tempo, em que imagens de dor extrema circulam ao vivo pelas redes sociais. E nos fazer a pergunta: qual o limite entre a obrigação de informar, a importância de denunciar a violência e de documentar o sofrimento alheio?

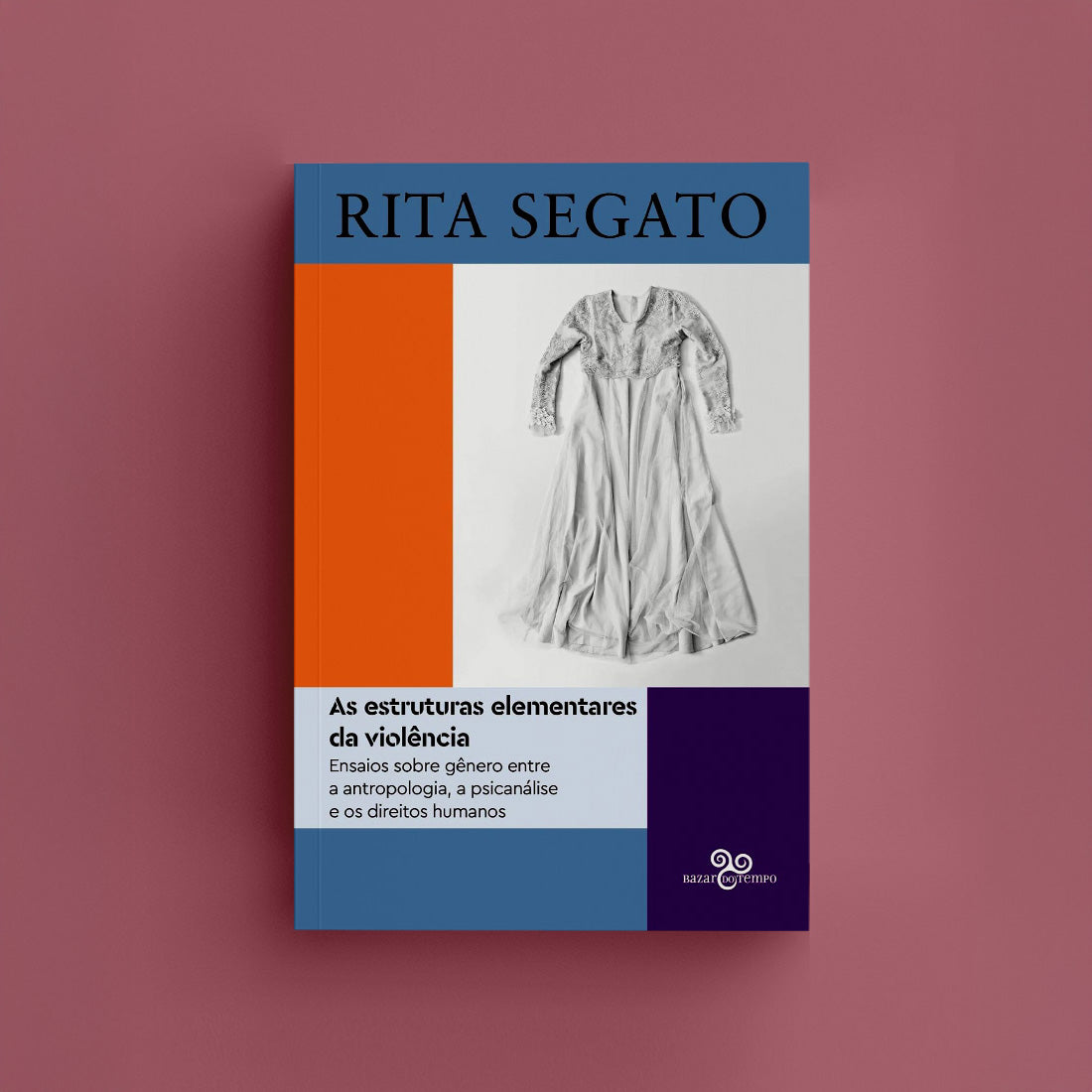

Essa foi uma das questões levantadas pela antropóloga Rita Segato num encontro realizado em março, pela Bazar do Tempo, no qual conversou com leitoras sobre a sua mais recente publicação no Brasil: As estruturas elementares da violência. A partir da escuta de relatos de homens encarcerados em Brasília, pelos crimes de estupro e assassinato de mulheres, Rita escreveu os ensaios que compõem a obra. Em sua fala, a autora destacou o cuidado que teve ao reunir os depoimentos, tomados por pesquisadores da Universidade de Brasília, sob sua liderança, para não incorrer no que ela chamou de “pedagogia da crueldade”.

“A pedagogia da crueldade nos faz modificar o limiar do suportável. A gente adoece ao ouvir, depois passa um tempo e a gente pode escutar e anotar. Depois, pode falar. Algo que era impossível, a violência, se normaliza e passa a fazer parte do existente, do vivido, do que pode ser nomeado. Mas eu fiz a compreensão do que tinha escutado como estrutura. Eu entendo por que fiz isso: evitar a pedagogia da crueldade”, contou.

No livro, Rita investiga como o estupro e o crime contra mulheres faz parte de um problema da sociedade que tem raízes no sistema patriarcal. Explica como o “mandato da masculinidade”, que é a percepção do homem de que ele tem permissão de violar o corpo das mulheres e que deve, para afirmar sua masculinidade, compartilhar com os demais a sua atitude. “Por muito tempo se pensou que o violador era um sujeito solitário, anormal, anômalo, divergente. Mas não é. A masculinidade é a primeira corporação basal a replicar em outras: o primeiro valor de uma corporação é a lealdade corporativa.”

Ao se dar conta de que o estupro é um ato “semiótico público”, que deve ser compartilhado entre os homens para a afirmação de sua masculinidade, Segato também vai questionar como essa violência deve ser compartilhada, tornada pública, como forma de denúncia. No livro, ela analisa, por exemplo, citando a obra de Mieke Bal, professora de literatura e crítica cultural, a forma como artistas retrataram o estupro e o subsequente suicídio de Lucrécia, uma nobre da Roma antiga.

Para Bal, segundo Rita, ‘o estupro não pode ser visualizado porque a experiência, tanto em sua dimensão física quanto psicológica, é interna. O estupro ocorre dentro. Nesse sentido, o estupro é, por definição, imaginado e só pode existir como experiência e memória, como imagem traduzida em signos, nunca adequadamente objetivável’. O que a representação do crime poderia desencadear no espectador? É quase a mesma pergunta que Susan Sontag se fez ao pensar sobre as imagens de guerra.

Rita conclui que a encenação, em sociedades de consumo, pode estimular a prática, mais do que preveni-la. A artista e pesquisadora de arte brasileira Amanda Burkovski escreveu um ensaio [1]em que analisa, assim como Bal, a representação do estupro de Lucrécia por Rembrandt e outros artistas. Para contextualizar: Lucrécia, uma mulher casada, recebeu a visita de Tarquínio e foi violentada por ele, que a ameaçou dizendo que tornaria público o seu despudor, caso ela o denunciasse. “Na Roma antiga, estupro e fornicação eram tratados como a mesma coisa. O relato dela, sem testemunhas, seria legalmente inválido e o caso seria visto como adultério, com certeza. Assim, o pai, o marido ou, na verdade, qualquer homem, estaria liberado pela lei para matá-la. Além da vergonha, do trauma, do medo e da raiva, o estupro também deixava Lucrécia sem uma categoria feminina: ela não seria uma donzela, nem uma esposa, nem uma viúva. Como mulher, ela não seria mais nada naquela sociedade”, escreve Amanda.

A cena foi retratada por Ticiano e outros artistas com Lucrécia nua, sendo atacada por Tarquínio, sob o olhar do marido e do pai, em alguns casos, como o da tela de Fragonard. Rembrandt, ao contrário, pinta uma Lucrécia vestida, já com sangue nas vestes, a adaga com a qual se feriu nas mãos, e o rosto triste. “Essa Lucrécia é vítima de um crime. Ela sente, pensa, desespera, transborda.”

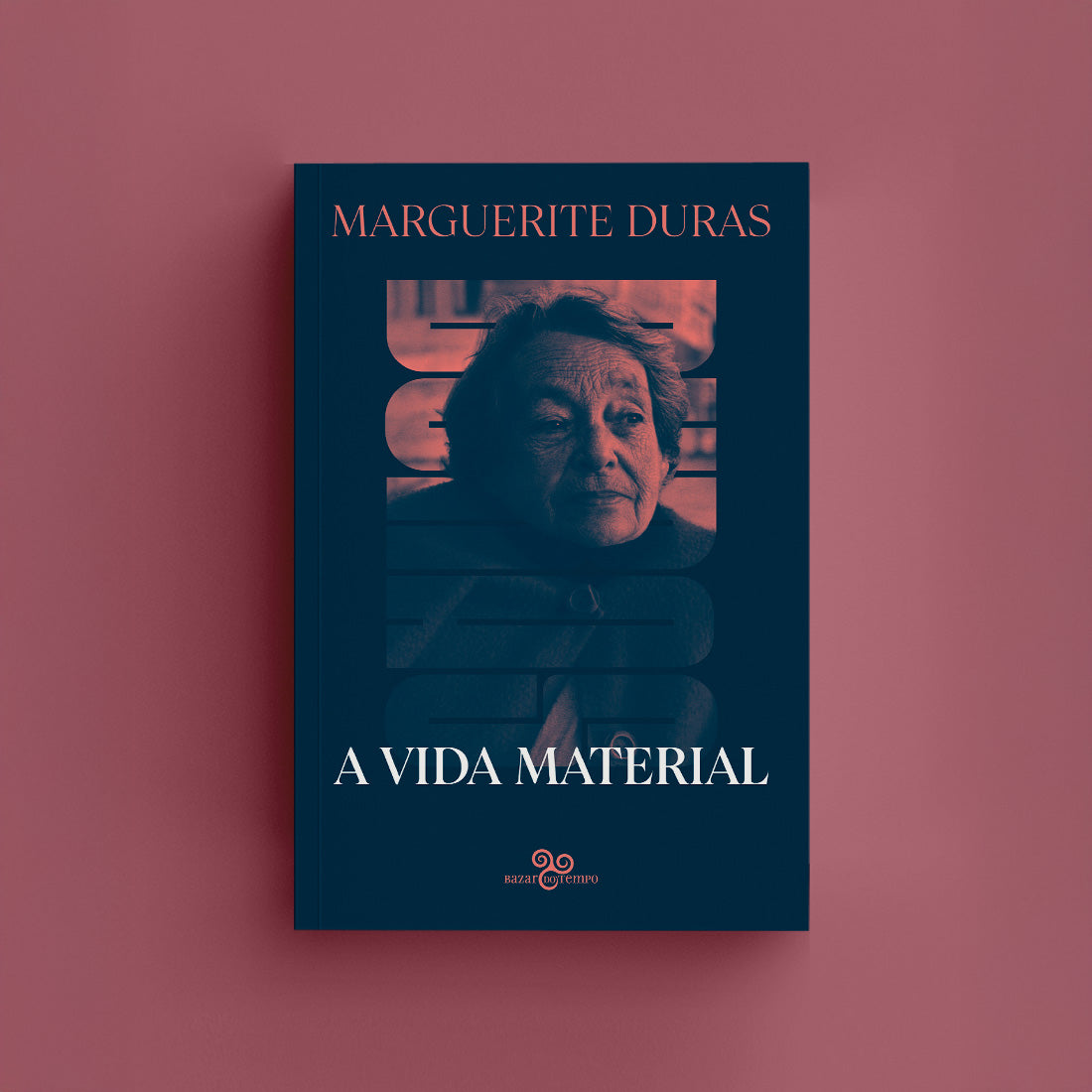

Em A vida material, livro que chega às assinantes do Clube F. e às livrarias em abril, Marguerite Duras, também opina sobre o efeito da fotografia na sociedade:

“Eu acredito que, ao contrário do que as pessoas teriam pensado e do que ainda pensamos, a foto ajuda a esquecer. É essa sua função na verdade, no mundo moderno. O rosto fixo e plano, ao alcance da mão, de um morto ou de uma criança pequena, é sempre apenas uma imagem entre um milhão de imagens que temos na cabeça. E o filme de um milhão de imagens será sempre o mesmo. Isso confirma a morte.”

Em entrevistas recentes, as autoras Yuliana Ortiz Ruano, de Febre de carnaval, e Nadia Yala Kisukidi, de A dissociação, afirmaram que a linguagem literária também não deve ser violenta ao narrar a violência sofrida por populações marginalizadas, como mulheres e pessoas negras.

Como, em tempos de superexposição, redes sociais e até da Inteligência Artificial, encontrar as formas corretas para nomear, narrar, documentar a dor? Num dos casos mais chocantes sobre violência contra mulheres, a francesa Gisèle Pelicot, que foi estuprada por dezenas de homens, com a anuência de seu próprio marido, que a dopava, afirmou que a “vergonha deve mudar de lado”. Ou seja, as mulheres devem se expor e, mais, devem denunciar os homens. As imagens do julgamento e das gravações de seu marido, no entanto, foram exibidas no tribunal, sem acesso ao público.