Julio Ludemir

Nunca foi tão difícil escrever um texto como este que estou escrevendo no dia 5 de abril de 2025, uma semana depois de me despedir de Heloisa Teixeira no salão nobre da Academia Brasileira de Letras. Por uma dessas inevitáveis coincidências da vida, hoje é o aniversário de Ecio Salles, que a trouxe para a Flup no momento mesmo em que voltei da Flip entusiasmado com a ideia de fazer uma festa literária semelhante em favelas cariocas, então em processo de pacificação. “A ideia é ótima, mas ninguém vai dar dinheiro a dois vira-latas”, disse-me ele quando o convidei para aquela empreitada tida como impossível naquele momento da história do Brasil, como um todo, e das periferias, em particular. “Precisamos de alguém grande conosco.” A Flup não existiria sem que ela tivesse nos acolhido da maneira como o fez.

Escrever esse texto (esse texto inevitável) está sendo difícil não apenas porque ele vai falar dessa relação tão amorosa com a Heloisa Teixeira, que, a despeito de tudo o que falou sobre a importância de incorporar o sobrenome da mãe no que ela mesma chamou de seu último ato, começou a habitar meu coração na condição de Heloisa Buarque de Hollanda. Está difícil (e doído) porque aqui também estou escrevendo todos os textos que represei desde a morte de Ecio Salles, fazendo um duplo luto. Não consegui escrever um texto sobre meu amor (e gratidão) por ele por diversas razões, uma delas é que sempre me senti culpado ao pensar nele. Ecio morreu com a idade que eu tinha quando começamos a fazer a Flup. É como se Deus estivesse destinando a mim os anos que lhe surrupiou. É sempre mais difícil lidar com a partida dos mais jovens. As mães dos jovens assassinados pelo estado que o digam.

Heloisa Teixeira poderia viver mais – e certamente será difícil para todos nós reinventarmos novas categorias para o impossível sem contar com seu entusiasmo, com seu visionarismo, com o otimismo que apenas as pessoas geniais podem ter, enxergando o que será de todos nós depois de passada a tempestade. Uma vez uma amiga disse, num momento em que Gilberto Gil esteve muito doente, que não estava preparada para viver num mundo sem ele. Eu poderia dizer o mesmo em relação a Heloisa Teixeira, principalmente a Heloisa Buarque de Hollanda, aquela que aprendi a amar intensamente inclusive por ser apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes e vindo do interior. Um rapaz sem dinheiro no bolso parece encontrar alguma relevância em seus próprios fazeres quando passa a se relacionar com as grandes famílias. Mas todos nós, provincianos ou não, nos sentíamos legitimados diante da Helô. Somente ela enxergava futuros para nós. Sim, futuros, no plural. Helô sempre foi uma pessoa plural.

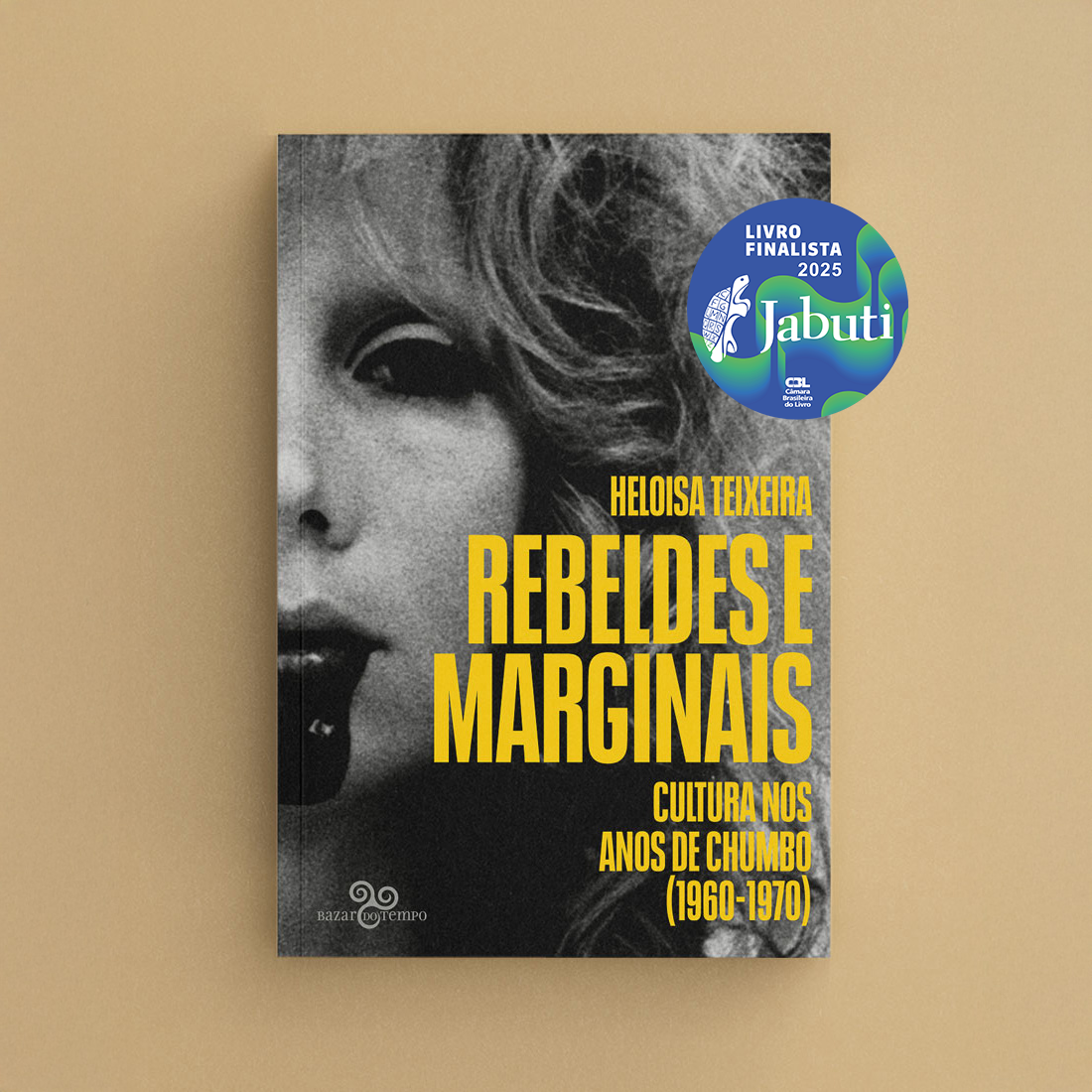

É imensamente difícil olhar para o mundo sem Helô, principalmente quando você tem a responsabilidade de zelar por algumas de suas obras, como a Universidade das Quebradas, motivo de nossos frequentes encontros nos últimos dois anos, quando a morte se tornou uma vizinha espaçosa e inconveniente em sua cobertura no Leblon, obrigando-nos a interromper alguns de nossos encontros de trabalho para que ela fosse se recuperar no quarto, respirando por intermédio de uma máscara de oxigênio. Mas ainda que seja difícil para nós acordar nesta nublada manhã de sábado sem a possibilidade de disputar sua atenção com seus verdadeiros filhos, netos e cachorros (ela os amava de uma forma igualmente intensa), nenhum de nós poderá dizer que Helô partiu cedo. Ou que tenha deixado uma obra inconclusa. Ela aproveitou cada segundo do generoso quinhão de tempo que os orixás lhe ofereceram – e não à toa intensificou a produção de livros nos últimos anos, organizando uma sequência inesgotável de coletâneas feministas, por meio das quais arquitetou um devir inevitavelmente feminino para o Brasil. Escreveu incansavelmente até os últimos dias de sua vida, mesmo quando lhe faltava ar em seus pulmões desde há muito enfraquecidos.

Esse está longe de ser o caso de Ecio Salles, que morreu aos 50 anos, tendo publicado apenas dois livros, além de ter produzido uma tese de doutorado insuficientemente citada para sua grandiloquência. Ecio Salles não produziu mais por muitos motivos – um deles porque dedicava um tempo extraordinário a cuidar dos amigos, do casamento e das duas filhas lindas que teve com a pedagoga e jornalista Daniele Bernardino de Salles. Dói como faca de ponta ver a Malu e a Helô, que não podem mais comer o salpicão de frango que ele cozinhava para elas nos finais de semana, sempre reservados para o exercício do amor doméstico.

Agora me soa como uma nova coincidência inevitável que este texto me remeta a outro ponto em comum entre Heloisa Teixeira e Ecio Salles – que é a de dedicar um tempo de qualidade para os seus. Não à toa Ecio batizou sua filha mais nova de Heloisa, que, como a Teixeira, todos nós a chamamos de Helô. Então o amor que reservou para ela era um amor cotidiano e naquilo que ele tinha de melhor – um amor de fruta mordida, oferecendo-lhe os sabores da sua cozinha. A parceria entre ambos, iconicamente iniciada na virada deste século/milênio, teve como vetor uma outra pessoa igualmente pranteada, talvez o grande parceiro de vida de Helô, que foi o eterno poeta marginal Wally Salomão. Wally foi o caminho da Helô até as periferias territoriais, por meio de quem ela chegou ao Afro-Reggae, no coração de Vigário Geral. Da mesma maneira que não se pode falar de Helô sem considerar as noites de absinto compartilhadas com Wally Salomão, seria igualmente incompleta a biografia de José Júnior (fundador do Afro-Reggae) sem uma referência a Ecio Salles. É dessa época que vem o slogan da Flup (somos peixes do mesmo cardume), que Ecio tomaria emprestado de Wally Salomão.

O grandioso projeto que uniu esse quarteto foi o Conexões Urbanas, a partir do qual artistas do quilate de um Caetano Veloso, de um Gilberto Gil e de uma Marisa Monte atravessaram o viaduto que Wally Salomão, Heloisa Buarque de Hollanda, José Júnior e Ecio Salles construíram sobre o fosso que parecia apartar definitivamente os dois lados daquilo que não muito tempo antes Zuenir Ventura cunhara como Cidade Partida, fazendo shows antológicos nas favelas mais emblemáticas do Rio de Janeiro. Não seria a primeira arquitetura social re-projetada por Heloisa Teixeira, que décadas antes acolhera a produção poética da chamada geração mimeógrafo (Chacal, Bernardo Vilhena e Ana Cristina César) e os decibéis da revolução cênica proposta pelo Asdúbral Trouxe o Trombone (Regina Casé, Luis Fernando Guimarães, Fernanda Abreu e Evandro Mesquita). Desde sempre Helô prestou atenção ao que seus irmãos ouvem, se vale aqui uma referência a Adriana Calcanhotto.

Ecio foi o primeiro intelectual orgânico das periferias a nadar no cardume de Helô, que não à toa o incentivou a fazer um mestrado (UFF) e posteriormente um doutorado (UFRJ). Naquela época já existiam Sergio Vaz, Joselito Crispim e o próprio Paulo Lins, que não à toa a chamava de mãe. Mas todos eles desenvolviam seus trabalhos como estrelas solitárias no Firmamento, tão ocupados em seus próprios corres que não tinham tempo para se articular com os seus irmãos. Apenas Ecio sabia da existência de todos eles, aproveitando uma outra frutífera parceria que fez, essa com o jornalista Claudinei Ferreira, com quem trabalhou no Itaú Cultural mapeando os fazedores de cultura que namoravam com o social. Esse mapeamento ganhou ainda mais consistência quando, em seguida à leitura da dissertação que ele dedicaria à poesia de MV Bill, Gog e Mano Brown, Heloisa Teixeira idealizou a coleção Tramas Urbanas, publicada na editora que criou com Elisa Ventura, Aeroplano.

Com o objetivo de encontrar os Ecios que havia pelo país, a coleção foi lançada numa extraordinária noite de novembro de 2007 no Sesc do Flamengo, cujo pátio foi pequeno para as filas que se formaram para que a jornalista Cristiane Ramalho, a pesquisadora Erica Pessanha e o DJ Raffa, além do próprio Ecio e do DJ TR, assinassem seus livros. Cristiane Ramalho narrava a experiência do site jornalístico Viva Favela, ligado ao Viva Rio. Já Erica Pessanha discutia a chamada literatura marginal, particularmente aquela produzida na Zona Leste de São Paulo, que ressigficaria o rótulo que a própria Helô ajudou a difundir sobre a produção dos poetas cariocas da década de 1970. O DJ Raffa apresentava a cena do hip hop brasiliense, enquanto o DJ TR produziu uma espécie de enciclopédia, em nível mundial, do hip hop.

Não se pode dizer que a primeira fornada da coleção Tramas Urbanas coubesse no rótulo de “Ecios espalhado pelo Brasil”, mas logo em seguida vieram relatos sobre a Cooperifa (Sérgio Vaz), o Bagunçaço (Joselito Crispim), os Devotos (Cannibal), o Tecnobrega, o Circo Crescer e Viver (Júnior Perim), Daspu e a Avenida Brasil (Marcus Vinicius Faustini), além de outras expressões que explicariam a emergência de uma nova, poderosa e surpreendente geração de intelectuais e artistas que criariam uma nova geografia para o fazer cultural no Brasil, definitivamente associada e influenciada pelas periferias. O Brasil nunca mais foi o mesmo desde então. E justiça seja feita: ali tiveram início os principais projetos de periferia do Brasil, inclusive a Flup. Mesmo aqueles que existiam antes ganharam uma nova relevância a partir daquelas publicações, que se tornaram espelhos que confirmavam a existência daquelas instituições em processo de amadurecimento. Esses livros também foram uma troca de tecnologia, a partir da qual esses grupos aprenderam uns sobre os outros. Pelo menos parte de sua consolidação e amadurecimento passa por essas publicações.

Enquanto Ecio Salles esteve vivo, Heloisa Buarque de Hollanda foi uma existência luminosa para mim, mas jamais me senti à vontade para me aproximar (e não apenas por causa do particular amor que os dois nutriam um pelo outro, perante o qual sempre me senti um intruso). Admirávamo-nos, sorríamos sempre quando nos víamos na Flup ou nas Cheganças da Universidade das Quebradas, mas tínhamos nossos próprios projetos, nossas próprias prioridades, não compartilhávamos cotidianos. Ela era uma sócia da Flup, mas suas ocupações acadêmicas, sua militância feminista, a infindável produção de novos livros a impediam de estarmos juntos com a constância que entrevíamos em nossos encontros fortuitos. Mas aí Ecio se foi e aos poucos fomos perdendo o pudor de lidar com seu inventário, que abrimos em definitivo quando ela entendeu que precisava que alguém cuidasse de sua última e mais querida invenção: a Universidade das Quebradas, um projeto que levou para o Instituto de Letras da UFRJ com o intuito de aproximar o saber acadêmico das populações mais pobres.

Tínhamos feito alguns ensaios de parceria, como a curadoria de um ciclo dedicado a Lima Barreto no âmbito da Flup de 2022, de que participaram autores como Lázaro Ramos, Marilene Felinto, Elisa Lucinda e a própria Angélica Ferrarez, que chamamos para compartilhar a escolha e o conceito dos debates da semana que organizamos no Muhcab no mês de novembro. Mas nossa convivência se tornou real e mais frequente quando, ela já tendo tomado posse na Academia Brasileira de Letras, me perguntou o que havia em comum entre a Universidade das Quebradas, a Flup e a mesma ABL. “Machado de Assis”, disse eu num dos meus clássicos arroubos de convicção. Estava vindo de um ano inteiro dedicado a homenagear o criador da Academia Brasileira de Letras, razão de um dos eventos mais marcantes da história da Flup, quando levamos Gilberto Gil, Haroldo Costa e Eliana Alves Cruz para a Samol, na esquina da Ladeira do Livramento e da Rua do Monte, a verdadeira geografia do autor de Memórias póstumas de Brás Cubas, que foi contemporâneo e vizinho do Cais do Valongo. Heloisa Teixeira estava na plateia daquele debate memorável.

Era a primeira vez que algum membro da instituição criada por Machado de Assis ia no local de nascimento do maior escritor da história do Brasil, o que seria impensável em qualquer outro país do mundo. Mas essa está longe de ser a grande conquista daquele evento, que atraiu mais de mil pessoas para um equipamento cultural no qual não se organiza nada sem um diálogo explícito com o chamado poder paralelo. Também nesse dia (13 de maio de 2023) percorremos as ruas do entorno com um grupo de 13 escritoras negras, que leram seus livros para crianças tão negras quanto o próprio Machado de Assis. Aquele evento ainda seria seguido de um processo de formação, que organizamos em parceira com as instituições que trabalham com as crianças e adolescentes da Providência e seu entorno, chamado Batalha da Memória Machado é Cria. Durante todo o ano de 2023, trabalhamos com a ideia de que as bases da literatura brasileira haviam sido criadas por um homem de origem popular, negro, pobre, gago e epiléptico. Um cria da Providência, favela do outro lado da Ladeira do Livramento, mas no mesmo morro.

Faltava, no entanto, aquilo que mais marcou a história da Flup: produzir um livro decorrente de um processo formativo com autores da periferia dialogando com a obra de Machado de Assis, usando-a como uma provocação para que entendêssemos a sociedade atual. O livro que você tem em mãos começou a ser construído em longas reuniões (sempre compartilhadas com seus filhos, netos e cachorros) na sua cobertura do Leblon, na qual a morte ia ocupando cada vez mais espaço, mas sem jamais lhe sequestrar o olhar para o futuro, para o que seria o mundo depois dela, principalmente se continuasse investindo o que lhe restava de força e energia para fazer dele um lugar melhor para nós todos.

Incluímos alguns parceiros naquelas conversas, como o professor Pedro Meira Monteiro, professor da Princeton University que na ocasião estava aproveitando seu período sabático para escrever um livro sobre o mesmo Machado de Assis e, mais do que seu entusiasmo, trouxe sua infindável rede de amigos e parceiros para que levássemos autores como Jeferson Tenório, Geovani Martins, Ana Flávia Magalhães Pinto e Paulo Dutra para debatermos o Machado que eu chamava de cria e Helô, de quebradeiro. Acima de tudo, corroboramos, no coração da própria ABL, aquilo que aprendi no primeiro encontro com Silviano Santiago, quando o convidamos para um de nossos processos formativos no icônico Complexo do Alemão, no remoto ano de 2012: “a cidade literária está mudando”, vaticinou ele ao conhecer uma turma de escritores periféricos, negros e não binários em sua maioria.

Não foi fácil adentrar a Academia Brasileira de Letras com a Universidade das Quebradas, como percebemos já nos primeiros encontros de um ciclo de oito meses, com a tensão surgida depois que um desses pequenos problemas de produção terminam repercutindo de uma forma extraordinária, como no caso da escritora trans que teve seu nome social esquecido na divulgação do resultado dos escolhidos. Mas o maior problema de todos, para além de termos um bode na sala da Academia Brasileira de Letras, era a ausência de Helô, forçada pela sua saúde cada vez mais debilitada. No próprio dia da abertura, não pudemos ter o que Helô chamava de Chegança, na qual reunia participantes de outras edições para que eles recebessem e abençoassem o grupo. Se você foi na retubante posse de Helô na própria ABL, use isso como referencial para entender o que era a potência da Chegança de cada novo ano da Universidade das Quebradas. Mais do que compartilhar conhecimento, Helô celebrava a possibilidade de fazê-lo.

Júlio Ludemir ministra “Machado Quebradeiro”, curso de formação de escritores da periferia que une a ABL e a Flup.

Helô assiste na primeira fila, à direita.

(Foto: Hermes de Paula/ Agência O GLOBO))

Outro momento para sempre colado na retina, em que todos celebramos o compartilhamento dos saberes da Helô, foi na formatura dessa mesma turma, uma manhã em que eu não pude desfrutar como queria e me acreditava merecedor porque aconteceu em meio à Flup de 2024. O auditório principal da própria Academia Brasileira de Letras recebeu naquela manhã mormacenta de novembro um público que lotou a sala com a felicidade e o entusiasmo que eu pude testemunhar em todas as pessoas que conviveram com essa Yemanjá branca. Ela estava plena naquela manhã de novembro, com a certeza de que mais uma vez tinha cumprido sua missão. Não sabíamos como, mas a mágica tinha se dado depois de oito meses de convivência com o grupo de escritores periféricos que todas as tardes de terça-feira colocou em prática aquilo que Helô mais desejava, que era usar o saber para questionar o cânone. E não havia lugar melhor para as periferias questionarem o cânone do que na Academia Brasileira de Letras. Que o diga o próprio Ailton Krenak, a quem eles se apresentaram como o coletivo Surubão do Machado.

Agora, quando o pior ganhou materialidade na cerimônia de despedida que levou o Rio de Janeiro ao salão nobre da Academia Brasileira de Letras e nos preparamos para uma nova edição da Universidade das Quebradas, nos perguntamos como podemos seguir adiante sem ela, ainda que todos nós tenhamos o inarredável compromisso de seguir adiante com seu projeto de usar a universidade para aproximar a Academia Brasileira de Letras das periferias. Ela deixou bilhetinhos, deu ordens explícitas e debateu o quanto pôde o que seria essa formação de escritores que ela se propôs conduzir. Mas nada disso substituirá sua presença, seu carisma, sua inteligência, sua enorme capacidade de transformar crises em possibilidades de crescimento. É possível que ela tenha dado essa aula a muitas outras pessoas, mas eu, que faltei tantas aulas em minha vida, não fui àquela em que possivelmente ensinou o mundo a viver sem ela. Ou, como diria seu mano Caetano, você não me ensinou a te esquecer. Sabemos todos que será puro exercício de desespero tentar nos trocar por ela para tentar encontrá-la.

Julio Ludemir é cofundafor e diretor da Flup. Texto de apresentação do livro Machadio quebradeiro (Editora Malê, no prelo)