Ana Kiffer

Gostaria de propor que repensemos a noção de íntimo como elemento de constituição do feminino, e do que se considerou um estilo narrativo historicamente circunscrito ao íntimo e às mulheres. Entendo que o íntimo já não se desenha como algo secreto, secretado, como segredo, confissão, e interdito que é transgredido na narração. Recolocando a palavra no seio de um desejo de criação de vínculo, a narrativa, anteriormente atribuída ao íntimo necessita sair de “si” (Kiffer, 2017). Quer dizer: o narrar a si mesma (Cavarero, 2024) não estaria determinado pela exposição de “si” mas, e sobretudo, pelo compromisso que o narrar a si coloca com o narrar a/as outra/s. Cria-se um tipo de empenho da palavra, nos dois sentidos. O afinco em criar laços comuns, e o de entregar algo de valioso que circule como objeto desse laço.

A experiência do narrar a si desafia a subjetividade e os limites entre público e privado, individual e coletivo. Um narrar que chama para si outras, constituindo autorização e insurgência de vozes na literatura de hoje.

Uma forma de olhar para o íntimo, e para o valor, ou o não-valor do íntimo em sua relação com o que é considerado público seria perceber como, historicamente, o íntimo se associou a um modo muito particular de segredo que articulava as relações e a organização da vida comunal. Antes de se aprisionar ao modelo da propriedade privada (da casa, do lar e da mulher como guardiã da família), tal modo valorizava uma “concepção qualitativa do tempo e do espaço que impedia a regularização do processo de trabalho” (Federici, 2023, p.266). Como alerta Federeci, “foi por causa da iniciativa dessa classe protocapitalista que a caça às bruxas alçou voo (...)”. (2023, p.315).

Se, na Europa, a caça às bruxas se concretiza face às resistências que tal modo de vida comunal erguia contra o capitalismo nascente, na Conquista esse pressuposto se expande para toda cultura que encontraram nos mundos nos quais aportaram. É evidente que alguns desses modos de vida comunais, existentes em África, chegam já taxados de bruxaria às Américas com a diáspora forçada das pessoas escravizadas. Outros, já existiam antes da invasão colonizadora nos povos autóctones.

Pensar traços dos modos de vida comunais em sua sobrevivência imaterial - crenças, valores, modos de dizer/viver, de escrever ou de contar mostra como “as crenças diabólicas surgem em períodos históricos de mudança no modo de produção” (1980, apud Federici, 2023, p.314). Logo, não são apenas as condições materiais, mas também os fundamentos da vida, a “metafísica da vida” (ibid, idem), que a caça às bruxas busca eliminar. Nesse ponto, comunidade, magia, escrita e intimidade se deslocam do quadrado do lar. Permitindo-nos indagar: como subsistiram os traços do comunal no interior do que se considera ser o mais privado: os modos de narrar, a escrita, ou o próprio o corpo da mulher?

Venho pensando a sobrevivência desses modos de narrar naquilo em que eles alteram a percepção do íntimo em sua matriz de pulsão vital ou compulsão reparadora (Kiffer, 2019). Tal associação parece pertinente quando lemos romances através dos quais é necessário escrever a dor, a violência ou o trauma não como forma de revelação de si mesmo, mas de re-inscrição de um circuito através do qual as voltas, a insistência, o traçar e retraçar buscam delimitar contornos diferentes aos vínculos constitutivos, aos pactos relacionais eventualmente estilhaçados ou perdidos. Como consequência altera-se mutuamente a noção de relação e a de escrita. O caráter exclusivamente mortífero da repetição se ressignifica, como se o ato de escrever e rasurar se aliassem às novas formas de narrar. Como lemos em Lady Tempestade (GOMEZ, pg. 51): “surpreendi meu filho tentando decifrar os fantasmas, quer dizer, as rasuras”.

Escrever como reescrever não é novo. Rasurar como forma de diferir tampouco. Mas entender a escrita como uma compulsão reparadora talvez permita repensar esses limites e fronteiras entre o íntimo e o comunal, o histórico e o subjetivo que abalam a relação da escrita das mulheres com o status quo do poder de narrar.

Esses modos pulsionais ou compulsivos, que assumiram o caráter majoritariamente pejorativo (e feminino) no escopo da cultura Ocidental, parecem ressurgir de forma distinta quando se escrevem nas vozes de mulheres que tomam os traços de suas experiências dolorosas e silenciadas para reescrever – não apenas as suas histórias – mas também as nossas histórias sem voz.

A pulsão vital como um modo de repetição criadora (ou de compulsão reparadora) que está na base das práticas mágicas, do cosmos qualitativo do tempo e do espaço, permanece nas práticas de insistência na vida dos ejetados do sistema protocapitalista, e no contexto pós-capitalista expande-se a tod@s que se sentem desidentificados, precarizados, minorizados, traumatizados logo, quase tod@s os viventes. A artista Louise Bourgeois escreve:

Essa citação de Bourgeois está inserida na exposição intitulada “A violência da escrita manuscrita sobre a página”, cuja curadoria foi da artista Jenny Holzer. A crítica Bernadac (2004, p. 25-26), que se debruçou sobre os desenhos de insônia em Bourgeois, fala de uma “escrita em doce compulsão”. A violência da escrita manuscrita e a doce compulsão recriam a família de reparadores. A mãe de Bourgeois nessa família é a aranha e a agulha, tal como a escrita à faca (ERNAUX, 2023) elas mostram esse ponto de cruzamento entre o que cinde, incide, corta e costura. Deslocando os lugares destinados às atividades “do lar”, esse ponto não para de passar pela linha, com a linha, fazendo a linha desviar de sua retidão, pedindo perdão pelas formas duras do corpo, da vida.

Essas escritas que retomam o aparentemente repetitivo, também em seu sentido de violência, operam um desvio considerável para restabelecer laços “familiares” – comunais, relacionais. Consolidando traços de sobrevivência do comunal que subsiste também “imaterialmente”, essas escritas perspectivam o fixado como lugar do íntimo na literatura (e eventualmente na cultura, no imaginário de uma época e lugar). Também já não me parece suficiente dizer simplesmente que o pessoal é político, tal como foi reivindicado com pertinência pelas feministas dos anos setenta. Há algo que se passa hoje quando pensamos escrita, intimidade, comunidade e mulheres que parece ser de outra ordem.

A hipótese inicial é a de que repensando o entrelaçamento entre a escrita e as sobrevivências do comunal num modo singular de narrar a si através da outra, e vice-versa (Cavarero, 2025) nos aproximaríamos por outro viés do íntimo e do pessoal, assim reescritos. Podendo retirá-los, ao mesmo tempo, da casa e da rua, da dicotomia entre o individual e o coletivo. Com isso, estou tentando dizer que o ser do comunal (a sobrevivência de algo que no protocapitalismo incrementou a caça às bruxas) subsiste numa alteração sensível no modo de relação com tudo o que nos cerca, nos deslocando da centralidade exclusiva na figura humana como sendo a que cria traço, laço, memória, escrita, vida ou territórios de vida. Ora não há maior subversão de gênero e poder do que a de retirar a representação do HOMEM como figura de onde todas as outras representações derivariam.

Se olharmos para como as mulheres, historicamente cerceadas, encerradas, presas, sozinhas ou isoladas criaram através de práticas repetitivas, ditas pulsionais (FREUD, 1915), nós veremos esse ponto de aliança, que é também uma subversão. Qual seja: o entrelaçamento da escrita à compulsão como forma de reinventar o campo relacional. Estabelecendo modos de relação outros dentro do espaço de confinamento da vida que nos foi legada, ou dos lugares e famílias que pertencemos.

O que foi historicamente considerado íntimo na escrita das mulheres sai do espaço privado para essa borda pulsional: tal qual uma língua que lambe camadas, áreas e seres cada vez mais estranhos ao que até ali se considerava ser o seu circuito ou o seu espaço, antes inserido exclusivamente num âmbito de semelhanças, fechado sobre si, ou si mesmo/a.

É nesse ponto que a escrita (das que se dizem escrever como mulheres) se desloca do olhar sobre o íntimo como privado, pessoal, ou como experiência fadada a uma relação consigo mesma: práticas historicamente calcadas na ideia cristã do confessional. Embaçando os limites que fez do público um espaço onde a mulher não existia e não falava. Subverter ou embaçar uma linha, uma fronteira divisória, envolve necessariamente processos de repetição, vistos como insistência em (sobre)viver. Como modo de alteração qualitativa do tempo e do espaço é que a repetição pode ser vista como criadora de aberturas, brechas, diferença. É nessa trilha afiada que muitas mulheres, e também as ditas bruxas vão explorar uma alquimia escriturária que faz das passagens de um estado a outro o lugar de alteração dos modos sensíveis e perceptíveis.

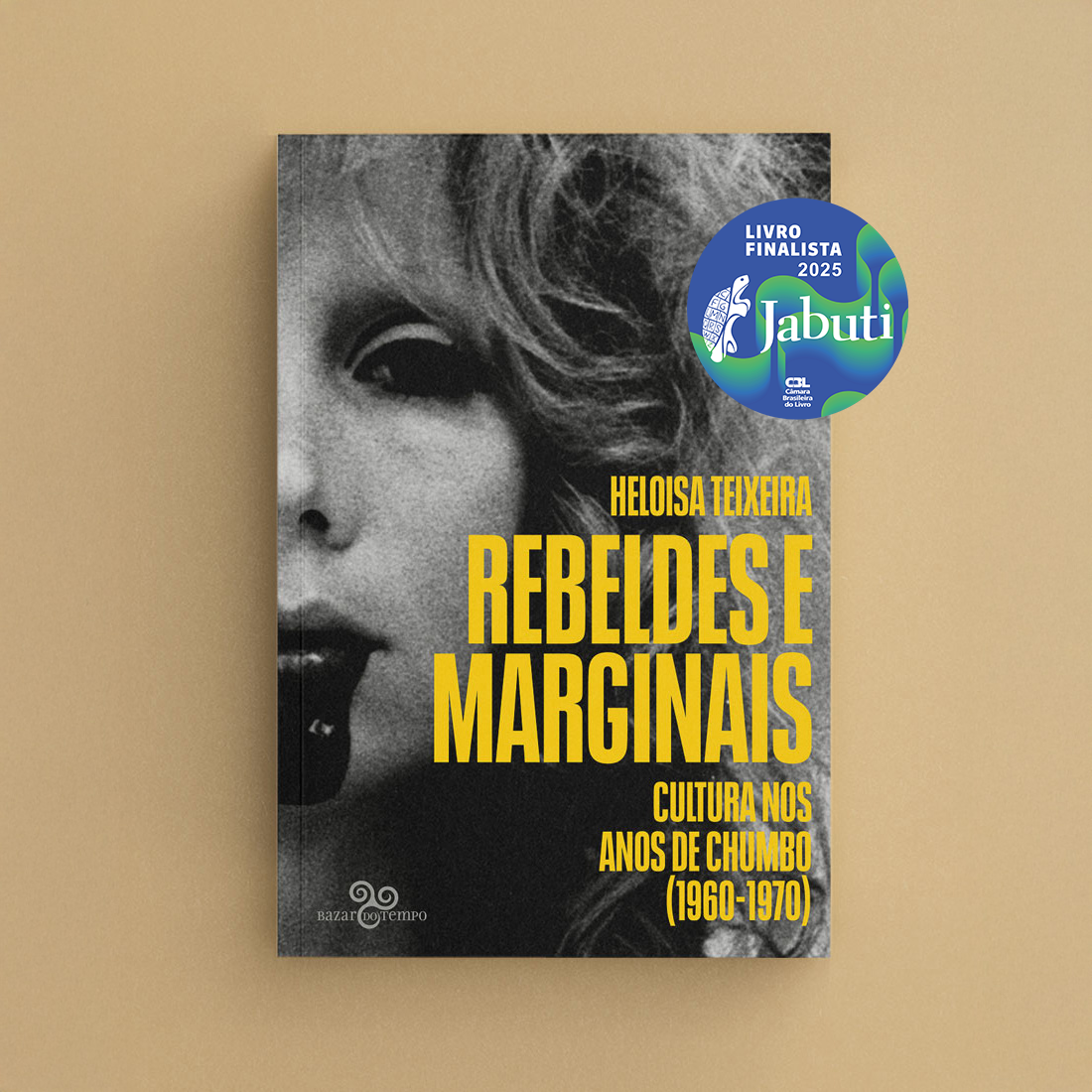

ANA KIFFER é escritora e professora de Literatura na PUC-Rio. Na Bazar do Tempo é autora de No muro da nossa casa, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2025, Ódios políticos e política do ódio (2019), com Gabriel Giorgi, e coordenadora da coleção Édouard Glissant.

1 comentário

Cahyaeka

Achei muito instigante a reflexão sobre como a escrita e o poder se entrelaçam na trajetória das mulheres — seria possível você desenvolver um pouco mais como esse entrelaçamento se manifesta nas práticas cotidianas? Cordialmente Telkom University Jakarta